近年来,以淘宝、京东等为代表的网络购物迅速发展,一年一度的“双11”、“双12”网购活动举办的如火如荼,伴随着经营者之间的竞争不断加剧,价格竞争成为一种常见的竞争方式。价格欺诈作为一种不正当的价格竞争方式,不仅破坏了市场主体经营者之间的公平竞争关系,也损害了广大消费者的利益。为了考察价格欺诈行为的相关情况,笔者通过“无讼·案例”检索工具,以“价格欺诈”为关键词,地域“四川省”,最终得出2007年以来的案例112份;2016年以来相关案例89份。

一、相关案件基本情况

调查发现,2007年以来涉及“价格欺诈”争议主要以民事纠纷(108件)为主,行政案件只有3件,刑事案件只有1件,这表明:消费者关于市场中价格欺诈行为的权利救济主要以民事救济为主,行政机关对市场中的价格欺诈行为进行直接规制的比较少。民事争议又集中表现在网络购物合同纠纷和买卖合同纠纷(存在重合,部分网络购物争议的案由也是买卖合同纠纷),消费者网络购物过程中主张价格欺诈的数量超过了在商店或商场购物过程中主张价格欺诈的比例,这表明:一方面网络购物过程中经营者存在价格欺诈的现象比较严重;另一方面网络购物过程中由于消费者收集、保存证据、举证更加容易,所以网络购物中更容易发生价格欺诈纠纷;而在大型商场、超市、卖场购物过程中由于消费者举证比较困难,所以价格欺诈纠纷相对较少(但这并不代表商场、超市、卖场的价格欺诈行为少)。

四川省价格欺诈的纠纷集中发生在成都和乐山两地,且案件上诉率较高,说明消费者与经营者就价格欺诈认定争议性较大。

二、裁判结果初步分析

笔者对2016年以来的89份裁判文书进行筛选,获得以价格欺诈为争议焦点的案件67份,分析得出以下结论:

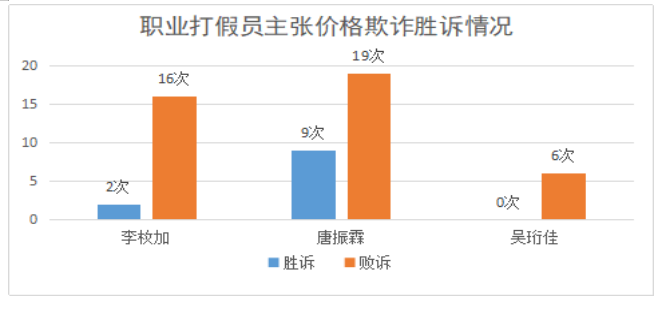

结论一:主张价格欺诈的消费者以“职业打假员”为主,其中三人唐振霖、李枚加、吴珩佳占所有纠纷的比例为64%;普通的消费者向经营者主张价格欺诈的较少。如图:

结论二:认定构成价格欺诈的胜诉率较低。如图:

结论三:“职业打假员”关于价格欺诈认定的救济胜少败多,这表明大部分不正当价格行为很难在司法上认定构成欺诈行为。如图:

三、判决理由详细分析

(一)认定构成价格欺诈的判决理由

(二)认定构成价格欺诈并请求赔偿的法律依据

(三)认定不构成价格欺诈的判决理由和法律依据

四、价格欺诈行为司法认定现状的成因分析及建议

(一)对网络购物合同中“价格欺诈”行为的认定标准不一致

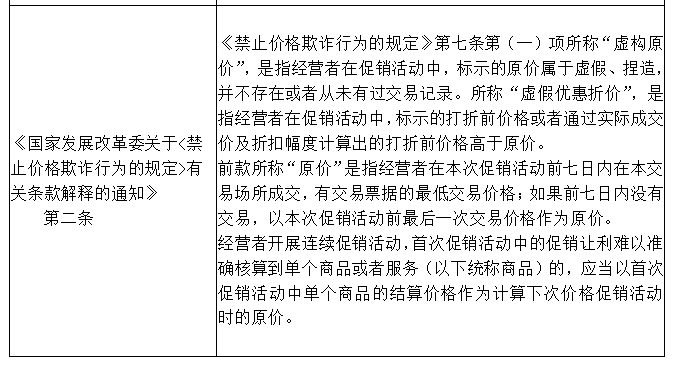

观点一:经营者的行为是否构成价格欺诈,直接根据《禁止价格欺诈行为的规定》第三条、第七条及《国家发展改革委关于〈禁止价格欺诈行为的规定〉有关条款解释的通知》第二条中对“原价”“虚标原价”“虚假优惠折价”以及“价格比较”的定义认定,再根据《消费者权益保护法》第五十五条认定经营者承担退一赔三的责任。只要在经营者未能提交证据证明“原价”为涉案商品在涉案促销活动前七日内在同一交易场所成交的最低交易价格或该次促销活动前最后一次交易价格时,认定经营者虚标原价、虚假优惠折价,诱骗他人购买的行为构成价格欺诈。

观点二:经营者的行为虽构成行政部门规章中的不正当价格行为,但并不构成民事法律关系中的欺诈行为。《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条仅对经营者提供商品或者服务存在欺诈行为的法律后果进行了规定,但未对欺诈行为的构成要件作出规定。认定经营者的行为是否构成商品欺诈,应当根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定明确一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求变更或撤销;并结合《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第六十八条来考察受欺诈方即消费者的错误认识与欺诈行为之间是否存在因果关系,即受欺诈方是否因为欺诈而陷入了错误认识,作出了错误判断。

因此,欺诈成立与否的核心应是交易一方利用另一方获取交易信息上的弱势地位,利用双方交易信息的不对称,通过欺骗或误导方式诱骗另一方完成交易,进而损害另一方民事权益的行为。不能仅仅根据部门规章中关于交易记录中最低交易价格或最后一次交易价格是否和经营者标注价格完全一致作为认定欺诈行为唯一的标准,应该综合考虑案件纠纷发生的经过,交易商品价格的悬殊以及交易产品是否属于大众消费品,交易双方的意思、标示价格和最低实际交易价格是否差异显著等情况予以判断。

结论:从目前的司法实践来看,大部分司法判例倾向于采纳观点二,根据民法中对于欺诈行为的构成要件的标准,虽然商品销售竞争的白热化导致市场已产生诸多不正当的价格行为(引诱、诱骗等行为),但仍很难认定构成民事上的欺诈行为。

(二)现行法律体系对价格欺诈行为的规制存在的不足和建议

第一,《中华人民共和国价格法》对价格欺诈行为规制的法律太单一,无法满足对市场中不正当价格行为管制的需要。《中华人民共和国价格法》应当是国家对价格欺诈行为进行管制的主要法律,但是目前该法仅第十四条第(四)项仅仅规定价格欺诈行为属于不正当价格行为,该法并没有对价格欺诈行为的定义和表现形式进行规定。2011年国家发展计划委员会颁布《禁止价格欺诈行为的规定》以及2015年颁布的《国家发展改革委关于<禁止价格欺诈行为的规定>有关条款解释的通知》都属于部门规章的范畴,在效力层级上并未上升到法律层面,导致对价格欺诈行为的认定标准参照民事主体之间的欺诈行为的高标准。事实上,消费者在市场中相对于经营者属于弱势群体,若严格按照平等民事主体之间的欺诈行为的标准认定,很多不正当价格表示行为,很难认定构成民事欺诈。因此,为了更好地保护消费者的利益,有必要加强行政机关对市场经营者的价格欺诈行为的管制,并以法律的形式明确销售行为必须明码标价,禁止价格欺诈并予以处罚。

第二,《消费者权益保护法》应当进一步加强对消费者知情权的保护力度。经营者有自主定价的权利,但消费者有知晓经营者价格变动的经过、价格优惠的原因等的权利,经营者的价格行为应当保障消费者充分、及时、真实的知情权。对于经营者的不正当的价格行为,消费者有权利主张惩罚性赔偿。同时,为了防止经营者利用商业信息的垄断,利用不正当的价格行为获取高额的不正当利润,应当允许社会团体或者第三方公共机构对一定范围内的商品的价格进行集中的公示与披露,让消费者的知情权得到充分的保障。

第三,《反不正当竞争法》应当进一步将反对价格欺诈行为纳入其中。价格欺诈不仅损害了广大的消费的利益,也破坏了正常的市场秩序,不利于公平竞争环境的建立。因此,应当明确价格欺诈也是一种不正当竞争行为。虽然,现行《反不正当竞争法》第八条第一款规定:“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。”但该条并未明确规定,价格欺诈也属于不正当竞争的行为。因此《反不正当竞争法》应当进一步明确价格欺诈中的哪些行为属于不正当竞争行为,加大对价格欺诈执法的力度,维护公平有序的市场竞争环境。

作者:四川省蓬安县人民法院袁彬