一键认证

我的法院人身份

优秀的法官都在这儿

优秀的法官都在这儿

认证法院人身份

加入书香法院

庭内账号同步成功

已完成法院人身份认证

- 知道了

- 查看个人中心

庭内账号同步中

可以先浏览其他内容

隐藏同步进度环境公益诉讼中的民事诉讼程序

关键词:环境侵权 公益诉讼 行政执法 检察院 证明责任

徐州市人民检察院诉徐州市鸿顺造纸有限公司环境侵权公益诉讼案作为国内首批环境公益诉讼案件,在案件的受理与审判中,对检察机关诉讼地位、诉讼程序等均体现了将现有程序法规定与案件具体情况相结合,既符合诉讼法的相关规定,又有所发展,体现本案的公益诉讼属性,为我国公益诉讼的发展提供了借鉴经验。

2016年12月23日,江苏省高级人民法院对徐州市鸿顺造纸有限公司与江苏省徐州市人民检察院环境污染侵权赔偿纠纷作出终审判决,判决驳回上诉,维持原判,即判决上诉人徐州市鸿顺造纸有限公司(下文简称鸿顺公司)赔偿生态修复费用及生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失105.82万元、支付公益诉讼人为本案支付的合理费用人民币3000元,以及承担本案的受理费用。自此,本案作为全国人大常委会授权检察机关试点提起公益诉讼以来人民法院依法受理的首批民事公益诉讼案件,同时也是人民法院审理的第一起检察机关试点提起公益诉讼的二审案件终于宣告结束。这种特殊的地位,使得本案对于我国环境公益诉讼制度的发展道路具有极大的参考和指导意义。

经法庭审理查明,鸿顺公司在2013年4月27日、2014年4月5日至6日、2015年2月24日至25日期间采取私设暗管行为,将生产废水违规排入沟渠及苏北堤河的行为,在此期间,徐州市铜山区环境保护局对其采取了监察、建议整改以及行政处罚行为。诉前,检察机关对徐州市三家社会组织发出了督促起诉意见书,收到了社会组织不具有公益诉讼能力的回函。据检察机关委托的环境专家评估,鸿顺公司在2014年、2015年两次违法排放废水共2600吨,造成生态损失数额共计26.91万元。本案是是检察机关作为公益诉讼人提起诉讼且进入第二审程序的首例民事公益诉讼案件,作为该领域内的第一案,在具体的诉讼程序方面,有着许多值得关注和评价的问题。

01 诉前环节

在环境公益诉讼开始之前,首先要注意的问题就是将环境行政执法功能与环境公益诉讼功能区分开来,避免二者之间产生冲突。面对破坏生态、污染环境的行为,应当首先保证环境行政执法行为的合法性,然后再由公益诉讼作为其补充,以实现保护和改善环境的目的。如果在环境资源行政主管部门处理有关问题前,社会组织或检察机关贸然向法院提起环境公益诉讼,可能会造成司法权在与行政权关系中的越位问题,入侵到行政权力的合法领域,影响行政执法的公信力。而且,行政程序较之司法程序,有着速度更快、效率更高、成本更低等优点,若是能在行政处理环节解决环境问题,就无需再动用环境公益诉讼手段进行调整,以降低环境保护工作的社会成本。加之存在着“有环境保护监督管理职责的部门依法履行监管职责而使原告诉讼请求全部实现,原告申请撤诉的,人民法院应予准许”的规定,若是原告在花费大量时间精力收集证据说明事实和提出诉讼请求后,又因主管部门的履职而撤诉,无疑是对司法资源的浪费。因此,只有当环境主管部门怠于履职,或履职不足以产生效果时,才由公益诉讼作为补充。结合本案具体来说,在公益诉讼人向法院提起诉讼前,徐州市铜山区环境保护局就已经对鸿顺公司的违法排污行为多次做出行政处罚决定,在行政处罚决定的前提下,被告仍做出了违法排污并且污水排放量逐年增加的行为,说明虽行政权对排污行为进行管理,但鸿顺公司仍未自觉有效运行防治污染设备,减少生产活动所造成的污染,此时,环境公益诉讼作为另一种调整手段,做到了对行政程序的补充和延伸,以规范环境资源开发利用主体的行为,防治环境污染。

其次,是环境公益诉讼中的诉讼顺位问题,即社会组织与检察机关在起诉时的优先问题。我国《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》中规定,在提起公益诉讼前,人民检察院应当依法督促、支持法律规定的机关和有关组织提起公益诉讼。在《中华人民共和国环境保护法》中也有规定,依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记,专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录的社会组织,对于污染环境、破坏生态、损害社会公共利益的行为,可以向人民法院提起诉讼。根据《授权试点决定》的规定,适格的社会组织所享有的民事公益诉权与检察院享有的民事公益诉权在行使层面存在严格的先后顺序,检察院既不能优先于适格主体提起民事公益诉讼,又不能与适格主体同时提起民事公益诉讼,也不能在适格主体提起的民事公益诉讼案件被受理后以共同原告的身份申请参加。即在环境公益诉讼中,应当优先考虑社会组织起诉的可能性,在出现环境污染导致公共利益遭受损失的情况出现时,检察机关应当首先督促社会组织主张公益诉讼权利,不得径行起诉,侵犯社会组织的环境公益诉权。只有在辖区内没有适格的诉讼主体或是在法律规定的等待期过后适格主体不选择起诉后,才能再由检察机关以公益诉讼人身份向法院提起诉讼。在本案中,江苏省徐州市人民检察院对于在发现了鸿顺公司的违法排污行为后,首先向徐州市辖区内符合提起环境民事公益诉讼条件的三家社会组织发出了督促起诉意见书,建议其就鸿顺公司的污染行为向人民法院提起公益诉讼,在该三家社会组织均复函称目前尚不具备开展公益诉讼的能力后,徐州市检察院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条、《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》规定,提起了本案诉讼。本案的诉前程序严格执行了环境公益诉讼的相关程序规定。

02 诉中环节

诉讼过程中的首要问题是检察机关的诉讼身份问题。检察机关在本案的一审环节是以公益诉讼人身份而非原告身份提起诉讼。关于检察机关提起公益诉讼时的身份问题,存在着着 “法律监督者”、“当事人( 原告) ”、“兼具法律监督者与当人事人之双重身份”、“公益代表人”、“公诉人”等多种观点。检察机关的公诉权形成于国家对刑事犯罪行为的追诉,随着公共利益越来越受社会公众所关注,检察机关的公诉权已经不限于国家层面的刑事追诉,社会公共利益在检察机关公诉权的行使范围之列。因此,公诉权的行使实际上应以公共利益为标准。也就是说,不论刑事案件抑或民事案件、行政案件,如果检察机关捍卫的是公共利益,那么其行使的即为公诉权,其身份亦是“公诉人”。无论是环境民事公益诉讼还是行政公益诉讼中,检察机关在维护公共利益一点根本上都是一致的。在本案的二审阶段,作为国内首例进入二审环节的环境公益诉讼案件,对于江苏省徐州市人民检察院的身份称谓,江苏省高级人民法院区别于传统民事诉讼中的被上诉人称谓,采取了被上诉人(公益诉讼人)的方式表述,将民事诉讼法的规定与环境公益诉讼这一特殊诉讼类型,徐州市人民检察院一审中公益诉讼人这一特殊身份都加以考虑,体现了理论与实际相结合的智慧。

其次,在本案中,对证明责任的分配也有所探索。关于鸿顺公司违规排污的污水排放量数额问题,其举证责任的分配,在确定公益诉讼人提供证明被告排污量的初步证据后,由偷排污染物的污染者,即鸿顺公司对排放量承担举证责任,并承担举证不能的后果。鸿顺公司作为安装了污染物排放检测计量装置的重点排污单位,有能力证明该公司生产废水的实际排放量,和净化污水实际耗费成本的财务证据。更由于偷排污染物系生产企业单方秘密实施的违法行为,本案应当由鸿顺公司承担该公司废水实际排放量的举证责任,在鸿顺公司在未能提交相关证据以推翻徐州市检察院的主张的情况下,应当认定徐州市人民检察院所提鸿顺公司实际排放废水量的主张成立。这种证明责任的分配规则为解决环境侵权纠纷中,原告对于具体的侵权行为举证难度较大的问题,提供了一条新的解决思路。

再次,在鸿顺公司不服判决,向江苏省高级人民法院提起上诉后,根据民事诉讼法的规定,徐州市人民检察院可以提交答辩状。这与刑事诉讼中的情况有所区别:在刑事诉讼中,通常由被告人向人民法院提出上诉,法院将被告人上诉副本移送至检察院,但法律并未规定检察院提交答辩状的情形,检察院在实践中也并不会提交答辩状。但在民事诉讼中,法律明确规定“原审人民法院收到上诉状,应当在五日内将上诉状副本送达对方当事人,对方当事人在收到之日起十五日内提出答辩状”,徐州市人民检察院在本案中,作为第一次面临此问题的检察机关,其选择是放弃提交答辩状的权利,未提交答辩状,当然,这也是在民事诉讼法规定允许的范围内的,对于被上诉人放弃提交答辩状权利的情况,民诉法规定:“对方当事人不提出答辩状的,不影响人民法院审理。”江苏省高级人民法院将此原则性规定适用在了本案中,在判决书中载明被上诉人徐州市人民检察院收到上诉状后未提交书面答辩意见。,化解了上诉案件中出现的新的程序问题。

最后,本案一审采取了开庭审理形式,二审则采取径行裁判方式。民事案件诉讼一审原则上适用开庭审理,加之环境公益诉讼案件社会影响大,公众关注度较高,本案的一审同时也采取了在新浪网等媒体渠道以视频形式面向公众公开直播审理的方法,而在二审中,由于上诉人和被上诉人没有提出新的事实、证据或者理由,二审法院合议庭认为不需要开庭审理,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定,“第二审人民法院对上诉案件,应当组成合议庭,开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人,对没有提出新的事实、证据或者理由,合议庭认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理”,最终江苏省高级人民法院决定不开庭审理。此外,本案中一审由三名人民陪审员和两名陪审员组成合议庭审判并当庭宣判,庭审过程中,双方当事人均委托了环保技术专家,对于本案所涉的专门性问题发表了相关意见,也是民事诉讼制度在环境公益诉讼中的运用。

徐州市人民检察院诉徐州市鸿顺造纸有限公司环境侵权公益诉讼案是自检察机关被授予提起公益诉讼权力以来全国首批法院受理、进行开庭审理并作出判决的环境民事公益诉讼案件。本案从受理到审理再到判决阶段所采取的做法为全国法院系统对于检察机关提起环境公益诉讼案件的审理都提供了宝贵的借鉴经验。环境公益诉讼作为为了维护公共环境利益、保护和改善自然环境而对环境污染和破坏主体提出的诉讼,虽属于民事诉讼领域,但仍有其特殊之处,在诉前环节、检察机关的诉讼地位、证明责任等方面,本案都在符合现有法律规定的基础上灵活适用,最终达到了单个案件中环境污染防治的良好社会效果。但现实生活中的环境纠纷复杂多样,在环境公益诉讼仍未发展成熟的时期,如何将民事诉讼的程序性条款与其特殊性质相结合,探索出一套完善的环境公益诉讼制度体系,仍然需要理论与实践两方面的共同努力。

作者:中南财经政法大学法学院 程仪灵

来源:最高人民法院司法案例研究院

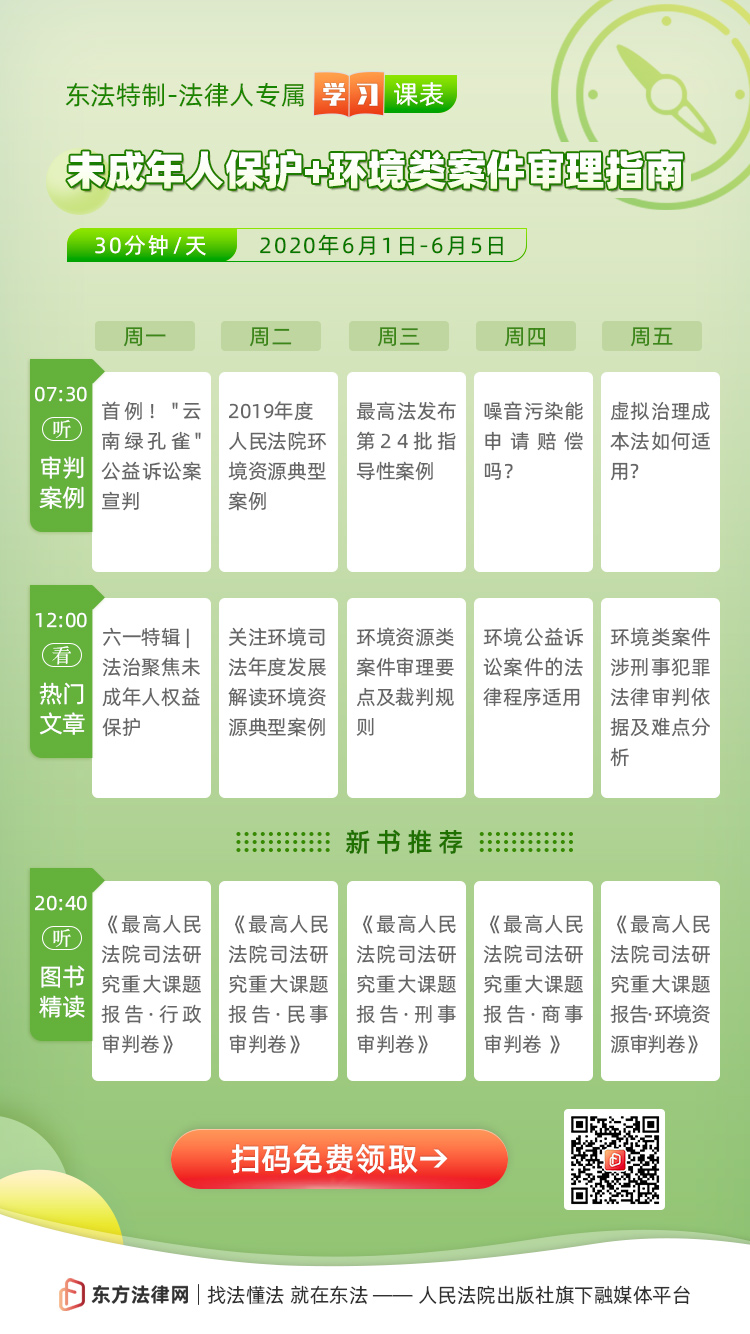

这有一份东法特制的法律人专属学习课表!

想每天准时收听课程吗?赶紧扫描下方二维码吧~

优秀的法律人都在学,你还在等什么?快加入我们!

往期回顾:

5月25日-5月29日 主题:保护未成年人合法权益

5月18日-5月22日 主题:民间借贷纠纷审理要点

5月11日-5月15日 主题:get交通事故纠纷处理技巧

5月6日-5月9日 主题:劳动纠纷

4月26日-4月30日 主题:劳动纠纷+侵权案例指导